自分が真実の山をすりつぶして、 一般法則をしぼりだす機械か何かになったような気がする。

チャールズ・ダーウィン

1809年、チャールズ・ロバート・ダーウィンは、イギリスの開業医の次男として生まれた。

医学を志すも本来の勉強に身が入らず、動物の採集や観察ばかりしていた。「ならば牧師になれ」と、父親に言われて、ケンブリッジ大学神学部へ移る。

1831年、無事に大学を卒業したが、植物学教授の勧めで、世界を周航するビーグル号に乗り込むことになる。任務は、各地の地質や動植物の調査だった。

無給の“博物学者”として彼は、網で海の浮遊生物を集め、上陸すれば、動植物、鉱物や化石の採取をし、観察結果の記録に余念がなかった。その熱心さに打たれた館長が、部屋のボーイをダーウィンの助手にしたほどである。

やがてビークル号は、南米大陸の西、ガラパゴス諸島に立ち寄る。

ここでダーウィンは、フィンチという鳥のくちばしが、大きな硬い実をついばむ種類は頑丈なのに、小さな実を食べる種は華奢なのを知る。

「同じ種類の鳥が、繁殖するうち、2種に変わったに違いない。動物は生活に適するように変化するのだ。」

と考え始めた。いわゆる「進化論」のヒントを得たのである。

他にも裏付ける証拠を発見し、5年後の帰国時には、種の変化を確信していた。

ビークル号(オーウェン・スタンリー画:Wikipedia)

20年の調査研究

当時神学はすでに、天文学や物理学に屈服していた。

公開中の調査報告で、彼の名は博物学会に知られていた。が、「進化論」の発表には、神学者らの強い反発が予想された。

キリスト教徒たちは、「動物は神が創造し、以来変わることはなかった」と、固く信じていたからだ。より多くの実例が必要と考えた彼は、以後20年間にわたって、証拠集めに没頭してゆく。

6年後に、「進化論」を35ページの覚え書きにまとめ、2年後には230ページの草稿に書き上げた。それでも、数名の友人以外には見せようとせず、調査を続けた。

更に14年たった1858年、ウォレスという学者から彼の元へ論文が届く。「進化論」だった。ウォレスも独自に、生物の進化の概念にたどり着いていたのである。

「やられた!先んじられてしまった・・・」

ダーウィンは愕然とした。このとき、友人の尽力がなければ、ウォレスこそ「進化論」の先駆者となっていただろう。

友人たちは、ダーウィンに自説の要約を書かせ、事情を説明した序文を添えて、2人の論文を同時に発表した。

経緯を知ったウォレスは快く、学説樹立の功がダーウィンにあると認めたという。

多くの功績を残しても

ダーウィンは急いで進化論を記した。『種の起源』を書き上げ、翌59年、50歳で刊行。

予想にたがわず、賛否両論が巻き起こった。公開対決の場で、キリスト教の僧ウィルバーフォースは、ダーウィンを支持する軍医ハクスリーを揶揄した。

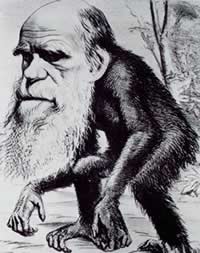

進化論を揶揄した漫画 (Wikipedia)

|

「先生はサルから進化したと言われるが、おじい様の先祖か、おばあ様のほうからですかな?」

ハクスリーはしかし、門外漢の彼の誤りを完膚無きまでに糾弾した後、言い放つ。

「サルを祖父に持つべきか、真面目な科学の論議に、偏見を持ち込む人物を祖父に持つべきか。私はためらわずにサルを選ぶでしょう。」

勝敗は明らかだった。生物学上もキリスト教の誤りが暴露され、反対派は沈黙した。

ダーウィンはその後も、たゆまず研究を続け、『サクラソウの異形の花』『人類の起源』などの著作を次々に発表していった。

一途な研究ぶりは、種々に伝えられている。三男のフランシスが、休憩するにも数分を惜しんだ父の姿を、克明に記している。

動作はきわめて敏活で、新しい豆を取り上げること、値が健全なりやいなやを調べること(中略)など全てこのような進行が、節制ある熱心でなされてあった。

それでこんな場面を見た者には、彼は愉快さをもって自発的に研究しているので、嫌々ながらやっているのではないという印象を与えた。

ダーウィンは著作をまとめる上でも、周到な準備をしていた。覚え書きや参考事項を3、40のファイルに分類したり、購読した書籍の末尾には、自分の研究用に独自の索引まで作っていたという。

結婚当初、熱烈に研究する彼の健康を心配した妻が、仕事をやめるよう勧めたとき、ダーウィンは、こう答えている。

おお、それは僕に死ねと言うのと同じだよ。科学こそ生きがいなのだ

しかし、ここまで研究に没頭したダーウィンも、晩年、自伝の中で、

自分が事実の山をすりつぶして、一般法則をしぼりだす機械か何かになったような気がする。

とこぼしている。

そして、言うまでも無く進化論は仮説にすぎない。

生きがいによる満足感も、真の幸福とは異質なもので、色あせる運命からは逃れられないのであろうか・・・・。

【このページのトップ】

種の起源

トーマス・ハクスリー

|